創業家のご紹介

創業者 田中恭一の紹介

老舗眼鏡店「玉水屋眼鏡舗」で働いていたメニコン創業者田中恭一が、アメリカ軍将校夫人から「コンタクトレンズ」の話を聞かされたのが1950年。

その後、恭一はコンタクトレンズの研究に没頭し、1951年、日本で初めて角膜コンタクトレンズの開発に成功、第一線を退いた後も、社員に向け示唆に富んだアドバイスを続けた。

2024年3月10日に永眠。

主な公職

| 一般社団法人日本コンタクトレンズ協会 | 会長 | 1972年4月~1974年3月 |

|---|---|---|

| (旧 コンタクトレンズ同業組合) | 1980年4月~1982年3月 | |

| (旧 コンタクトレンズ協会) | 1985年4月~1990年3月 | |

| (旧 日本コンタクトレンズ協会) | 名誉会長 | 1990年4月~2024年3月 |

| 日本コンタクトレンズ協会※1 | 常任理事 | 1962年7月~1964年3月 |

| 副会長 | 1964年4月~1966年3月 | |

| 日本コンタクトレンズ協議会 | 副会長 | 1980年4月~1982年3月 |

| 理事 | 1982年4月~1985年3月 | |

| 副会長 | 1985年4月~1990年3月 | |

| 日本医療機器関係団体協議会 | 理事 | 1984年2月~1990年3月 |

| 日本眼科医療機器協会 | 理事 | 1985年10月~1986年12月 |

| 愛知県眼鏡小売商協同組合 | 理事 | 1976年6月~1980年5月 |

| (旧 愛知県眼鏡商業共同組合) | 副理事 | 1980年6月~1983年5月 |

| (旧 名古屋眼鏡商業共同組合) | 理事 | 1983年6月~1990年5月 |

| 顧問 | 1990年6月~2024年3月 | |

| (財)日本失明予防協会 | 評議員 | 1989年4月~2000年3月 |

| テレビ愛知放送番組審議会 | 委員 | 1995年7月~1998年6月 |

| 委員長 | 1998年7月~2001年6月 | |

| 日本ヨーロッパ友好協会 | 顧問 | 1996年7月~2003年6月 |

| ※1:1962年7月12日、コンタクトレンズ装着を行う眼科医とコンタクトレンズ製造業者との意見交換の場として設立。現在の一般社団法人日本コンタクトレンズ協会とは異なる。 | ||

受賞歴

| 1982年 | 国際眼科コンタクトレンズ協議会より「ジャバル・シルバー賞」受賞 |

|---|---|

| 1983年 | 「社団法人中小企業研究センター賞」全国表彰(東京商工会議所) |

| 1992年 | 「薬事功労者厚生大臣表彰」受賞 「高城賞」受賞(財団法人精密測定施術振興財団) 第6回中日産業技術賞「中日新聞賞」受賞 |

| 1995年 | 秋の叙勲・褒章にて「藍綬褒章」受章 |

| 2004年 | 米国コンタクトレンズ製造者協会(CLMA)より「特別賞」受賞 |

| 2005年 | 米国オプトメトリー・アカデミーより「ファウンダー賞」受賞 |

| 2013年 | 米国オプトメトリック協会(AOA)より「レジェンド賞」受賞 国際コンタクトレンズ研究学会(ISCLR)より「生涯功労賞」受賞 |

田中恭一は、1931(昭和6)年7月8日、竹彫工芸作家、田中華山(嘉尚)と妻はるの次男として、愛知県木曽川町(現一宮市)に生まれました。この年は満州事変が勃発した年で、軍靴の響き高まりつつある時代でした。恭一も国民学校高等科になると、特殊潜航艇のスクリューを作る工場での学徒動員に駆り出されます。

体格がよく父親譲りの器用さも持ち合わせていたため、通常は子供には危険で触らせてもらえない旋盤の操作方法をみっちりと教えてもらったことが、後にコンタクトレンズの製造に大いに役立つことになりました。

学徒動員で教わったのと同型の旋盤

学徒動員で教わったのと同型の旋盤(ヤマザキマザック株式会社所蔵)

終戦翌年、父に勧められるまま名古屋市内の老舗眼鏡店「玉水屋眼鏡舗」に就職しました。何となく始めた仕事でしたが、持ち前の器用さと好奇心旺盛な性格からメキメキと技術が上達し、進駐軍の病院の専属ライセンスを与えられるまでになりました。そして1950(昭和25)年11月、恭一のその後の人生を決定づけた運命的な出会いがありました。

玉水屋の常連だったある米軍将校の夫人が、「私、コンタクトレンズを持っているのよ」と言ったのです。恭一は業界誌でコンタクトレンズの存在を知ってはいましたが、写真や実物を見たことはありませんでしたので、反射的に手を出して、「ぜひ見せてください」とお願いしました。何度も懇願したのですが、その将校夫人はハンドバッグをしっかりと押さえたまま、結局見せてくれることはありませんでした。

玉水屋時代の田中恭一と将校夫人

玉水屋時代の田中恭一と将校夫人アメリカ人に作れて日本人に作れないはずはない、何が何でも自分で作ってやる!

恭一の闘争心に火が付いた瞬間でした。その後、取り憑かれたように恭一の頭から「コンタクトレンズ」が離れなくなりました。どんな形をしているのだろう、材料は何だろう、どのようにして目の中に入れるのだろう、目に入れて痛くないのだろうか、次から次へと疑問が湧いてきました。

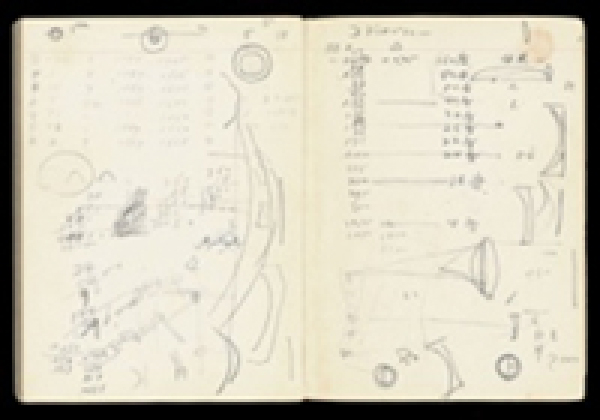

研究ノートの一部

研究ノートの一部恭一は自分の目、家族の目を観察することから始め、飛行機の風防ガラスを転用したメガネフレームの端材(アクリル樹脂)を黒目ほどの大きさに丸く削り、お椀のようなレンズらしきものができるとベンガラで磨き、自分の目に入れてみる、という試みを繰り返しました。そしてプラスチック製角膜コンタクトレンズのプロトタイプを完成したのは、わずか三カ月後の1951(昭和26)年2月8日のことでした。当時一部の眼科医の間では強角膜レンズという白目まで覆う直径の大きなタイプが研究されていたのですが、恭一はそんなことを知る由もなく、全くの独創で現在のハードコンタクトレンズとほぼ同じ形状のものにたどり着き、実用化に成功したのでした。

"知らなかったからこそできた"というこの経験から、「人真似をしない」ことが、その後の恭一の人生の指針となります。

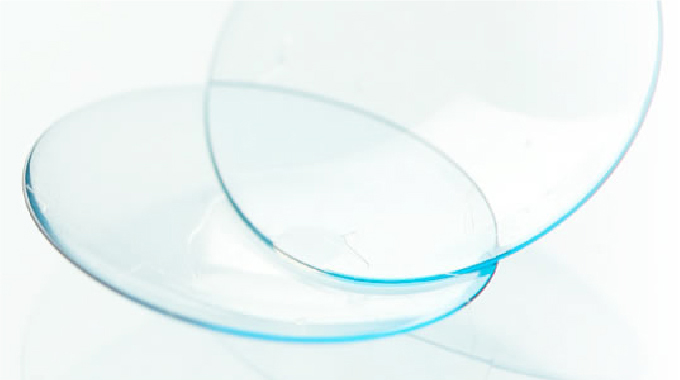

M.T.コンタクトレンズ(製品化第一号)

M.T.コンタクトレンズ(製品化第一号)その後も恭一は、素材の配合や重合方法、製品のデザインや製造方法の設計、製造設備の組み立てなどすべて独学で研究し、1957(昭和32)年7月、現在のメニコンの前身である日本コンタクトレンズ株式会社を設立しました。以降、コンタクトレンズとそのケア用品のパイオニア企業として、素材開発からデザイン開発、製造、物流、営業、そしてエンドユーザーへの販売に至るまで、全工程で独自の安全性へのこだわりを強化し、つねに技術の向上、品質管理体制の整備に努め、業界をリードし続けてきました。

また、コンタクトレンズ業界を牽引するパイオニア企業のトップとして、コンタクトレンズ同業組合の発足に尽力し、一般社団法人日本コンタクトレンズ協会会長、名誉会長をはじめ、日本医療機器関係団体協議会、日本眼科医療機器協会、愛知県眼鏡小売商協同組合などの役員も歴任し、1995年には永年にわたる業界へ貢献により藍綬褒章を受章するなど、長年にわたり業界の発展に寄与してきました。

他にも「眼鏡作製技能士」(2021年国家資格新設)のPR活動のために公益社団法人日本眼鏡技術者協会に私費を寄付し、「田中恭一オプティカルアワード」として2022年より毎年優秀発案者を表彰するなど、眼鏡関連技術の発展と人材育成にも尽力しました。

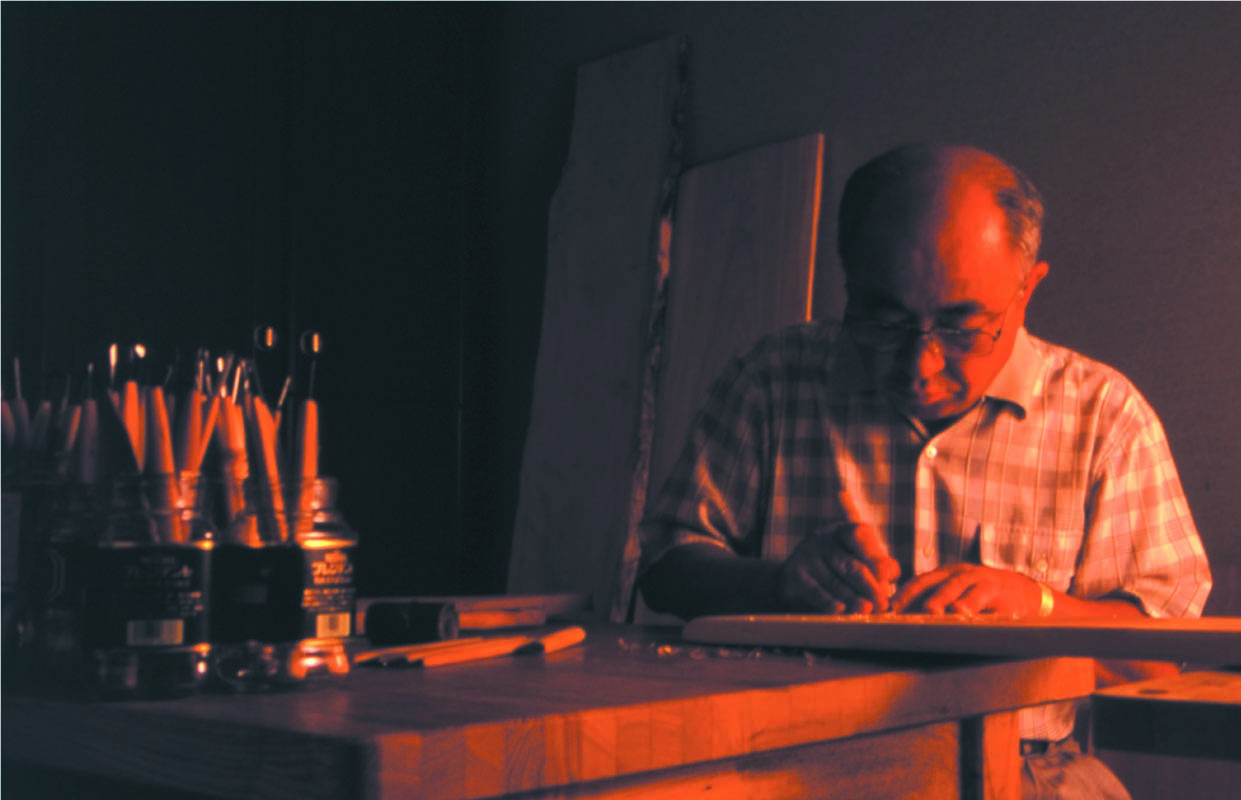

装用感をチェックする恭一

装用感をチェックする恭一私生活においては、ゴルフ・園芸をはじめ多岐にわたる趣味を持つなか、特に板を彫り彩色する独自の達磨大師の刻画には生涯情熱を注ぎ、国内外の多くの名刹にその作品が奉納されています。刻画作品をチャリティー販売した際には、その売上のすべてを慈善団体へ寄付し、活動の支援をしてきました。

2000年に社長職を長男・英成に譲ってからも会長として、また、2023年からは名誉会長として、示唆に富んだアドバイスをし続け、メニコンの精神的支柱として生涯現役を貫きました。

達磨大師の刻画を制作する恭一

達磨大師の刻画を制作する恭一そして去る2024年3月10日、92歳で老衰にて永眠いたしました。

「より良い視力の提供を通じて、広く社会に貢献する」という想いのもと何事にも挑戦し続けてきた恭一の精神や創造性、独創性は、メニコンのDNAとして現在も社員一人ひとりに脈々と受け継がれております。

名誉会長 田中英成の紹介

1959年10月30日京都生まれ。

日本初の角膜コンタクトレンズを開発した創業者田中恭一を父に持ち、医学部卒業後に眼科勤務を経て、メニコンへ入社。

環境変化により悪化した業績を立て直すため考案した業界内世界初の定額制会員販売システム「メルスプラン」を市場に導入させる為、2000年に40歳で社長へ就任。経営改革を果敢に行い業績をV字回復させ、東証及び名証1部同時上場を実現した。

2023年4月 取締役兼代表執行役会長 CEOに就任。

2025年3月期末を以って取締役及び代表執行役会長CEOを退任。

2025年4月からは名誉会長としてメニコンのサポートや後進の育成に従事。

プライベートでは「あおい英斗(ペンネーム)」として脚本や作詞を手掛け、代表作ラジオミュージカル「本能寺が燃える(2011年ギャラクシー奨励賞受賞・JFN賞企画部門大賞)」、などを制作。各方面で将来性のある若い音楽家や俳優の支援も行っている。

職歴

| 1987年4月 | 株式会社メニコン 入社 |

|---|---|

| 1988年6月 | 愛知医科大学眼科学教室 研修医 |

| 1989年9月 | 総合上飯田第一病院眼科 医員 |

| 1994年4月 | 有楽河合ビル眼科 院長 株式会社メニコン 取締役 |

| 1999年6月 | 株式会社メニコン 取締役副社長 |

| 2000年6月 | 株式会社メニコン 代表取締役社長 |

| 2010年6月 | 株式会社メニコン 取締役兼代表執行役 |

| 2023年4月 | 株式会社メニコン 取締役兼代表執行役会長 CEO |

| 2025年4月 | 株式会社メニコン 名誉会長 |

主な公職

| 一般社団法人日本コンタクトレンズ協会 | 会長 | 2004年6月~2017年6月 |

|---|---|---|

| 相談役 | 2017年6月~ | |

| 在名古屋シンガポール共和国 | 名誉総領事 | 2009年4月~2023年4月 |

| 日本室内楽アカデミー楽友会 | 理事 | 2013年4月~ |

| 公益財団法人東京二期会 | 理事 | 2016年12月~2023年6月 |

| 学校法人名古屋自由学院 | 理事・評議員 | 2016年12月~2023年5月 |

| 公益財団法人メニコン芸術文化記念財団 | 代表理事 | 2021年9月~ |

| 一般社団法人名古屋二期会 | 理事 | 2022年5月~ |

| クリエイティブ・リンク・ナゴヤ | 理事長 | 2022年10月~ |

| 公益社団法人スター・クラシックス協会 | 代表理事 | 2022年11月~ |

| 学校法人愛知医科大学 | 客員教授 | 2023年10月~ |

| 公益社団法人セントラル愛知交響楽団 | 副理事長 | 2024年4月~ |

受賞歴

| 2005年11月 | フランス芸術文化勲章シュバリエ受章 |

|---|---|

| 2018年4月 | 藍綬褒章受章 |

| 2019年8月 | シンガポール共和国 The Public Service Star 受章 |