遠近は、まだ早いと

思ってない?

気がついていないだけで、はじめどきかも。

近くも遠くも、

メニコンの遠近両用コンタクトレンズシリーズ

「Lactive(ラクティブ)」。

充実のラインナップから

あなたの視力に合った1枚で

さあ、もっとアクティブな毎日を。

快適な視界を手に入れてください。

※Lactive(ラクティブ)はLiveと

Activeに由来する造語です。

-

「近くも遠くも櫻井翔さん」篇

-

「近くも遠くも櫻井翔さん」篇

メイキングムービー

イベントレポートはこちら

遠近両用コンタクトレンズは

まだ早いと思っていませんか?

まずはセルフチェック!

まずはセルフチェック!

当てはまる症状を1つ以上、選択してください。

あなたのセルフチェックの結果は…

遠近両用コンタクトレンズの

おすすめ度「小」

※老視症状がない場合を含んでいます。

少しでも気になる事があれば

眼科・コンタクトレンズ取扱施設に

相談しましょう!

あなたのセルフチェックの結果は…

遠近両用コンタクトレンズの

おすすめ度「中」

まずは一度、

眼科・コンタクトレンズ取扱施設に

相談しましょう!

あなたのセルフチェックの結果は…

遠近両用コンタクトレンズの

おすすめ度「大」

今すぐ眼科・コンタクトレンズ

取扱施設に

相談しましょう!

見づらさには

さまざまな

理由があります。

-

ピント調節力の低下

ー手元の見づらさを招く原因ですー

近くや遠くを見るとき、目は「毛様体筋」という筋肉で、「水晶体」の厚みを変えてピントを調節しています。

自動的にピントが合う、カメラのオートフォーカス機能と同様に、人間の目も、見るものとの距離によって脳が判断し、自動的に焦点が変わります。

ところが、年齢とともに、毛様体筋の筋力と水晶体の弾力は低下。

すると、水晶体の厚さを変えることが難しくなり、ピントが合いづらく、近くの物が見づらくなってしまうのです。見え方のメカニズム[写真の下のバーをクリックすると見え方の違いが確認できます]

20代と40代では、水晶体の調節力の違いから、近点距離(手元が良く見える距離)にも違いが生じます。20歳の頃は10cmの距離でも見えていた文字が、45歳を過ぎると30cm以上離さないと見づらくなります。

-

年齢による変化

ー誰にも起こることですー

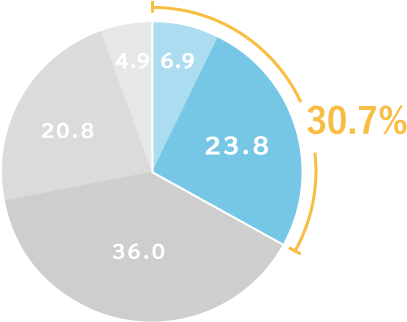

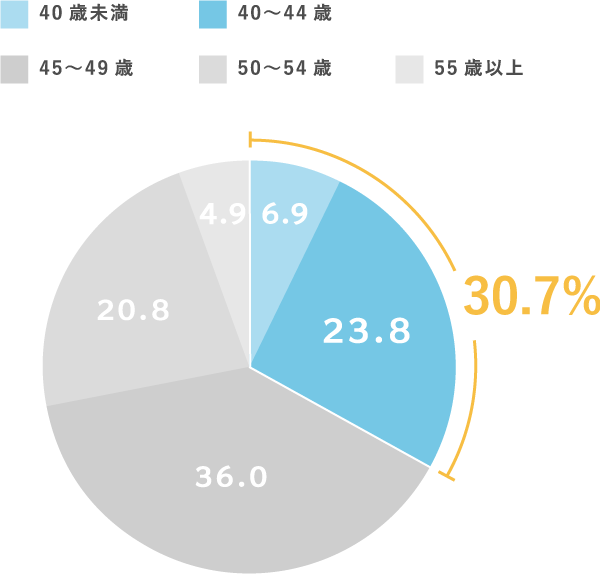

44歳までに約3人に1人(30.7%)が

手元の見づらさを感じています!30代~50代男女3,000名に、

「老眼(老視)を自覚した年齢」を調査しました。

※30代~50代男女3,000名(各年代1,000名)

2022年2月/全国/インターネット調査 -

近視にも年齢が影響

ー症状は徐々に現れますー

近視の方でも、調節力は低下します!

調節力が低下すると、使用中のコンタクトレンズで手元が見づらくなったり、メガネを外して近くを見たくなったりします。

近視の方は、もともとピントが手前に合っているため、裸眼では手元が見えています。

それでも年齢を重ねると、徐々に近点距離(手元がよく見える距離)は遠ざかっていきます。

症状が現れるのが緩やかなだけで、年齢とともに次第に手元が見づらくなるのは変わりません。

Lactive(ラクティブ)

シリーズラインナップ

-

販売名:1DAYメニコン プレミオ

承認番号:22700BZX00303000-

「高い酸素透過性」と「自然なつけ心地」

高いレベルでのバランスを実現

-

販売名:メニコン 1DAY Pro

承認番号:22000BZX01462A04-

保水成分MPC※配合でうるおいキープ

瞳にやさしい次世代素材

PCハイドロゲルを採用MPCは化合物メタクリロイルオキシエチル

フォスフォリルコリンの略称です。

-

販売名:2WEEKメニコン プレミオ

承認番号:22300BZX00094000-

高性能素材

シリコーンハイドロゲルを採用

夕方までうるおい感が続く

-

販売名:2WEEKメニコン Rei

承認番号:22600BZX00057000-

2WEEKメニコン Reiならではの

自然に大きな瞳を叶えながら、

近くも遠くも快適な見え方をサポートします。

-

販売名:フォーシーズン

承認番号:22400BZX00496000-

世界初!※

使い捨てハードコンタクトレンズメニコン史上最高の酸素透過性

周辺部薄型デザインで瞳への負担を軽減

世界で初めて定期交換ハードコンタクトレンズの

大量生産をモールド製法で実現

-

販売名:3Month Menicon クロスシー

承認番号:22400BZX00496A01-

3ヵ月定期交換型の使い捨て

ハードコンタクトレンズ周辺部薄型デザインでやさしい

つけ心地を実現

-

販売名:メニフォーカルZ

承認番号:21100BZZ00774000-

近くも遠くもクリアに、

乱視の方にも幅広く対応

レンズの仕組み

-

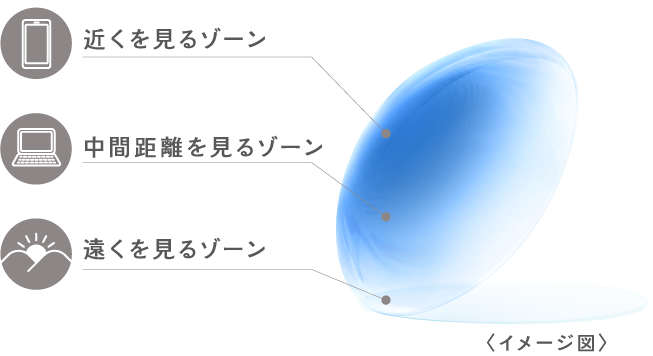

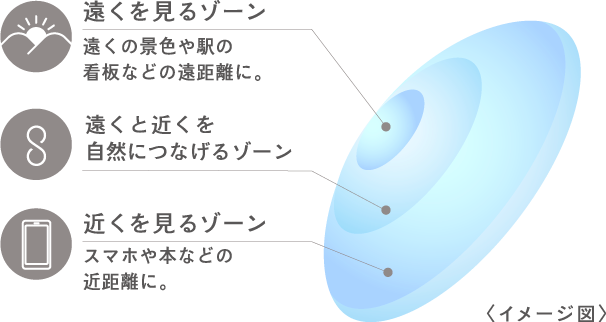

レンズの仕組み(同時視型)

一般的なマルチフォーカルのデザインです。

レンズによってデザインは異なります。見え方の仕組み

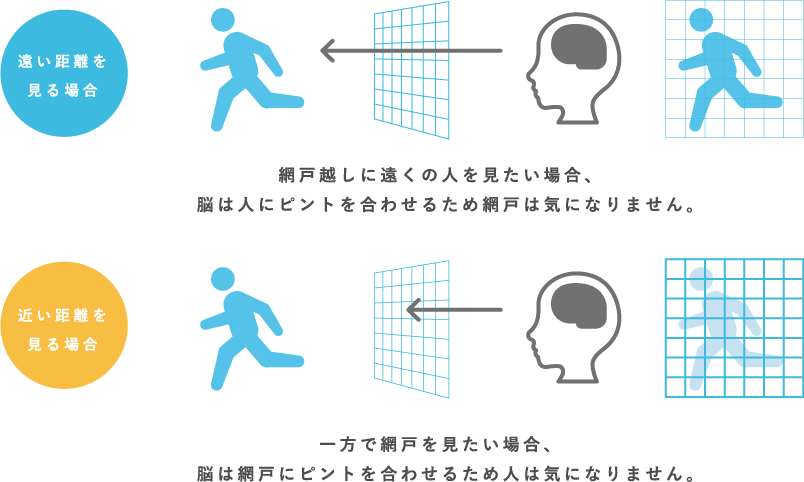

脳のはたらきで無意識に見たいものにピントを合わせることができます。

わかりやすく網戸で例えてみましょう。

-

レンズの仕組み(交代視型)

一般的な交代視型のデザインです。

レンズによってデザインは異なります。見え方の仕組み

視線を変えることにより、近くの度数と遠くの度数を使い分けて

ピントを合わせることができます。

※見え方、装用感、うるおい感には個人差があります。

お願い:コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の指示を受けてお求めください。

◎装用時間・使用期間を正しくお守りください。

◎添付文書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

◎眼の検査は定期的に必ずお受けください。

◎取り扱い方法を守り、正しくご使用ください。

◎少しでも異常を感じたら直ちに眼科医の検査をお受けください。

◎破損等の不具合のあるレンズは絶対に使用しないでください。

30代の約76%

40代の約79%に老視の可能性あり

※30代〜50代男女3,000名(各年代1,000名)2022年2月/全国/インターネット調査

10歳をピークに機能が低下!

ピントを合わせる力(調節力)のピークはなんと10歳!

その後は年齢とともに調節力は弱くなっていきます。

早い方は30代から徐々に近くが見づらくなります。

眼科梶田塾 梶田雅義塾長

社会の変化により近方視での作業が増えたことで、若い方でも緊張状態の方が増えています。

職業(SEなど)によっては30代前半から、それ以外の方も生活環境次第で35歳あたりから遠近両用コンタクトレンズを処方する機会も増加傾向にあります。

ライフスタイルの変化にあわせて、使用するコンタクトレンズのタイプも見直していきましょう。

監修者:眼科梶田塾 梶田雅義塾長

福島県立医科大学卒業後、同眼科学講座に入局。カリフォルニア大学バークレー校研究員、東京医科歯科大学医学部臨床教授などを務める。

2003年に梶田眼科を開設。2012年から2024年までBest Doctors in Japanを連続受賞。

2024年に同眼科を後進に譲り、現在は屈折検査のプロフェッショナルの育成に力を注ぐ。