オルソケラトロジー導入後のお困りごと - センタリング不良?

前回は「レンズのセンタリングは良いのに、どうして視力が出ないの?」という点について触れました。

今回は「レンズのセンタリング不良(偏位)」について考えてみたいと思います。偏位にもいろいろありますが、ここでは代表的なタイプとその対処法(一部)をご紹介します。

下方偏位

角膜強弱主経線の差が大きい場合(直乱視)、スティープなフィッティングの場合、レンズが下方に偏位することがあります。

視力不良のほか、レンズの固着や単眼複視が現れることもあります。

上方偏位

角膜強弱主経線の差が大きい、フラットなフィッティング、眼瞼圧が強い等の場合、レンズが上方に偏位することがあります。

下方偏位と同様に、視力不良のほか、レンズの固着や単眼複視が現れることもあります。

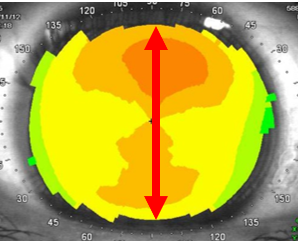

※トポグラフィーではスマイリーフェイス・パターンとして現れることがあります。

側方偏位

レンズが左右に偏位することもあります。

この場合、左右非対称な角膜形状、倒乱視、眼瞼圧、レンズの汚れ、うつ伏せをはじめとする就寝時の姿勢等、さまざまな要因が考えられます。

視力不良のほか、装用感の悪化や単眼複視が現れることもあります。

角膜乱視の程度に応じた対処法

以上、偏位の主な例をご紹介しましたが、これらの共通点として角膜乱視があります。

一般的に角膜乱視が強くなるに比例して、レンズは安定性を損ない、偏位の傾向が生じてきます。

では、対処法としてどのような方法があるでしょうか?

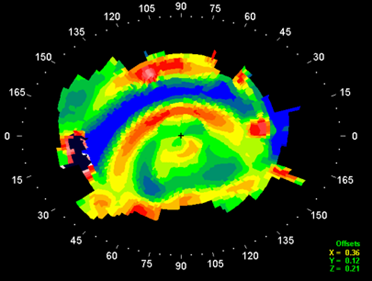

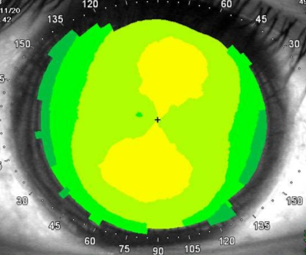

図1をご覧ください。

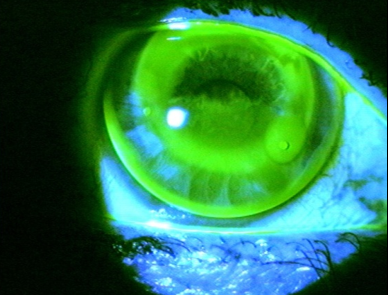

図1(Limbus to Limbus Astigmatism)

これは「Limbus to Limbus Astigmatism」と呼ばれる、角膜乱視が輪部にまで達している状態です。

このような乱視ではその領域が広範囲に渡っていますので、角膜に接地してフィッティングを左右する部分(アライメントカーブ: AC)が球面形状である「標準タイプ」では、どうしてもズレの解消が困難な場合があります。

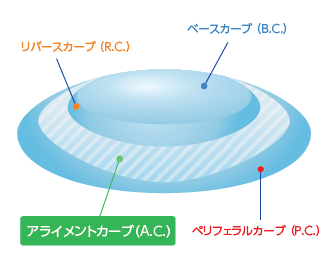

しかしながら、ACが非球面形状の「乱視用タイプ」(図2)であれば、ズレの発生を抑制でき、センタリングが安定しやすくなる結果、オルソケラトロジーの効果も期待できるということになります。

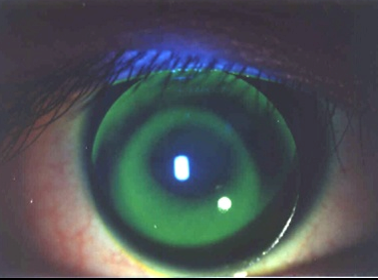

図2(乱視用タイプ)

但し、この「乱視用タイプ」は、あくまでもセンタリングの改善を図ることが目的であり、一般的な乱視矯正用レンズのように乱視自体を矯正するものではありませんので、注意が必要です。

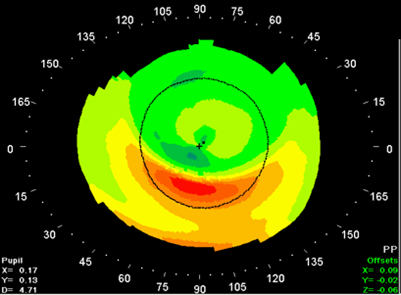

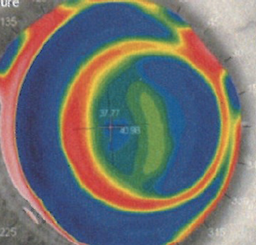

また、図3のように角膜乱視が中央付近に位置し、それほど広範囲には渡らないようでしたら(Apical Astigmatism)、ひとまず「標準タイプ」でトライしてみます。

そして経過を観察し、順調であればそのまま「標準タイプ」で検査を進めていきます。

経過が思わしくなければ、原因を探り、別途対策を立てることになります。

図3(Apical Astigmatism)

以上の他、角膜乱視はそれほど強くないのに、センタリングがうまくいかない…というケースで、お悩みになるご施設様もあります。

この場合、角膜周辺部の形状が原因となることが多いようですが、この点については次回以降に触れてみたいと思います。